【中国語】「簡体字」「繁体字」とは?生まれた歴史と日本の「常用漢字」の共通点

こんにちは!中国語漫画翻訳者のもりゆりえです。中国語を学習していると、現在日本で使用されている「常用漢字」とは異なる形の文字を目にしますよね。私の場合、主に中国大陸で使用されている「簡体字」と呼ばれる漢字を使用し中国語の学習を始めたのですが、慣れるまでには少々時間がかかりました。また、「何故香港や台湾では、“繁体字”と呼ばれる漢字が使用されているのか」という理由までは、詳しく知らないまま今日に至ります。

そこで今回は、中国語に「簡体字」と「繁体字」が存在する理由や両者の特徴を調べるため、比較対象として日本の「当用漢字」「常用漢字」制定の経緯とも絡め、まとめてみたいと思います。

<トップ画像は普通话如何在短短百年中成为“国家的声音”_新浪新闻 (sina.com.cn)より>

目次

「中国語」「簡体字」「繁体字」とは?

「簡体字」と「繁体字」の違いについて言及する前に、まずこちらの記事で取り扱う「中国語」が何を指すのかを簡単に定義しておきたいと思います。

今回の記事で扱う「中国語」は、①中華人民共和国で共通語とされる「普通话」、②台湾の共通語とされる「國語」もしくは「台湾華語」、そして③シンガポールやマレーシア、北米地域など世界中に散らばる華僑の人々の間で使用される「華語」を全て含めた言語とします。ちなみにこの言語話者を全て「中国語母語話者」としてカウントした場合、使用人数は約4億人にのぼり、世界第一位の母語話者数となるそうです(参考:中国語と中国語文化圏の魅力 | 筑波大学CEGLOC公式ホームページ (tsukuba.ac.jp))

このように様々な国や地域で使用されている中国語ですが、表記される文字は「簡体字」と「繁体字」の2種類が存在しています。「簡体字」は読んで字の如く「簡略化された漢字」のことです。そして「繁体字」は日本で「常用漢字」が制定される前に使用されていた「旧字体」とほぼ同じ形をした、画数の多い漢字を指します。

なお「簡体字」と呼ばれる漢字を公式文書や新聞、街の看板などに使用しているのが、中華人民共和国(香港、マカオ地区を除く)の人々や、シンガポール、タイ、マレーシアなどアジアで暮らす華僑の人々で、「繁体字」を公式文書や新聞、街の看板などに使用しているのが、香港、マカオ、台湾の人々の他、北米を中心とする華僑の人々とされています(参考:簡体字圏の国々 – 京都インバウンド対策翻訳事務所 (kyoto-inbound-translation.jp))。

関連記事:中国語【台湾華語】とは?【普通語】との3つの違いを台湾留学生が徹底解説

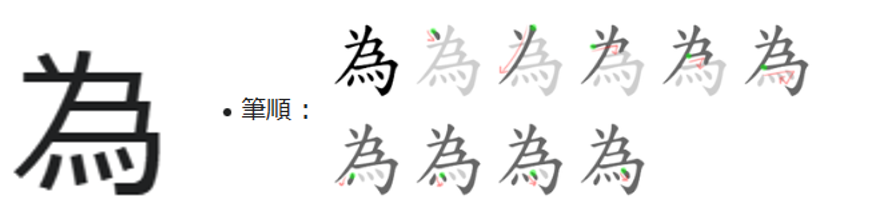

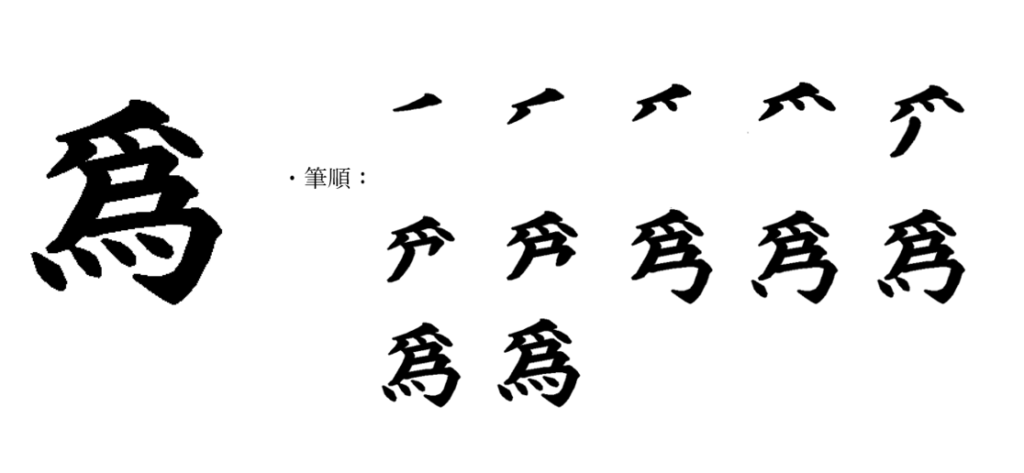

日本の常用漢字「為」を「簡体字」と「繁体字」で比較

ではここで一例として、日本の常用漢字「為」が、「簡体字」と「繁体字」でどのような違いがあるか比べてみましょう。

<画像は為 – ウィクショナリー日本語版 (wiktionary.org)より作図>

こちらの画数は全部で9画です。簡体字では以下のように書き表されます。

<画像は为 – ウィクショナリー日本語版 (wiktionary.org)より作図>

全部で4画になりました。こちらは“为什么”の“为”などでよく見かける文字ですね。

では繁体字ではどのように書かれるのでしょうか。

<画像は「爲」の書き方 – 漢字の正しい書き順(筆順) (kakijun.jp)より作図>

こちらは全部で12画になりました。

このように「為」という漢字ひとつを比べてみても、簡体字の画数(为:4画)は繁体字(爲:12画)の3分の1になっていることが分かりますね。現代では文字を手書きする機会はかなり減りましたが、パソコンやワープロのない時代はほとんどの文字が手書きだったことを考えれば、簡体字によって書字にかける労力が減少したことは間違いないでしょう。

中国語の「簡体字」:簡略化には7パターンある?

中国語の「簡体字」と「繁体字」、そして日本の「常用漢字」を比べると、その多くがそれぞれが異なる形をしています(例:「説(日)」「说(簡)」「說(繁)」や「楽(日)」「乐(簡)」「樂(繁)」など)。しかし「説/说/說」のように、一見して同じ漢字だと認識しやすいものもあれば「楽/乐/樂」のように、もともと同じ文字だと認識するのが難しいものもあります。

ではその違いは、どこから来ているのでしょうか。『中国語は不思議』「近くて遠い言語」の謎を解く(橋本陽介 著/新潮選書)によると、簡体字制定に際し用いられた簡略化のパターンは、主に7つあるといいます。

①発音が同じ字で代替する

例:谷(穀)、几(幾)、机(機)、后(後) など

“谷”も“穀”も発音は共に“gǔ”であるため、“穀”も画数の少ない“谷”で代用されました。“几(幾)”:jǐ 、“机(機)”:jī、“后(後)”:hòuも同様の方法がとられています。

②新しい形成文字

例:粮(糧)、态(態)、钟(鐘)、远(遠)、迟(遲)、肤(膚)、胜(勝)、战(戰) など

一部分が意味、一部分が音を表す文字を形成文字と言います。例えば“糧”の場合、米偏が穀物などの意味、“量”が音を表しますが、“糧”を簡略化するにあたっては、量(liáng )と同じ音で画数が少ない良(liáng) を組み合わせ、新たな形成文字としています。

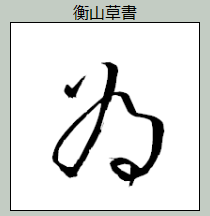

③草書体を楷書にしたもの

例:东(東)、长(長)、门(門)、乐(樂)、书(書)、见(見)、贝(貝)、鸟(鳥) など

もともと崩し字として書かれていた草書体の形を、楷書にしたものです。先程ご紹介した繁体字“爲”の簡体字“为”も、草書体を楷書にしたものですね。

<画像は「為」のページ – 文字拡大 (tekkai.com)より>

④特徴的な部分を残したもの

例:录(録)、丽(麗)、术(術)、类(類)、飞(飛)、云(雲)、电(電) など

“雲”も“雷”も大胆に雨かんむりを取り除き、下の形のみを残す形をとっています。

⑤字の輪郭を残したもの

例:齐(齊)、团(團)、粪(糞)、夺(奪)、妇(婦) など

こちらは日本が「旧字体」を簡略化したときと同じ方法と見られます(例えば、日本語の旧字体“齊”は日本の常用漢字では“斉”、“國”は“国”、“團”は“団”、など)。簡体字においては、たまたま同じやり方で簡略化した結果、違うデザインになったようです。

⑥新しい会意文字

例:体(體)、灶(竈)、尘(塵) など

“竈”は土+火、“塵”は小+土など、意味から新たに作られた漢字です。

⑦一部分を符号化したもの

例:赵(趙)、汉(漢)、劝(勸)、对(對)、归(歸)

一部分を大胆に符号化し、大幅に画数の削減を図ったパターンです。

中国で「簡体字」が生まれた歴史的経緯とは

では何故中華人民共和国(香港、マカオ地区を除く)では、簡体字が使用されるようになったのでしょうか。

①一般大衆の識字率向上のため

近代以前の中国では、一般大衆の識字率の低さが問題視されてきました。その原因は、漢字の「数の多さ」と「画数の多さ」にあると考えられていたといいます。清朝(中国最後の王朝:17世紀~20世紀初頭)末期には「一般大衆の識字率向上」のために、陸費逵(りくひき/中国の出版人、中華書局の創業者)により以下のような提言がなされました。

清朝末の一九〇九年、陸費逵(りくひき)が「普通教育に俗字を採用せよ」(『教育雑誌』創刊号)という論文を発表した。これが漢字の簡略化運動のはじまりとされる。陸費逵は一九二一年にも「漢字整理ついての意見」を発表し、二つのことについて具体的な提案をした。それは、(一)簡略字を二千字ぐらいに制限すること、(二)漢字の筆画を減らすこと、であった。

『漢字と中国人』—文化史をよみとく— 大島正二 著/岩波新書 P221より引用

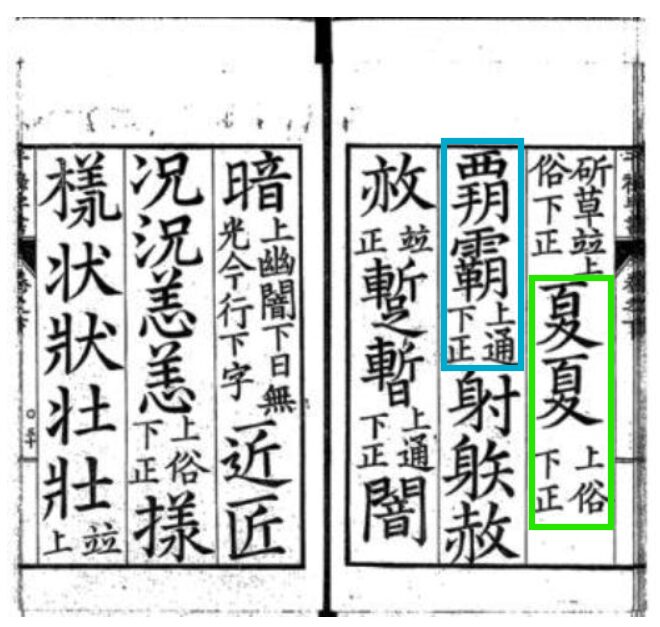

「俗字」とは、いわゆる略字のことで、正字(正式な文字)ではないものの、広く一般的に日常的に使用されていた文字を指します(下画像参照)。

下の画像は、唐代に異体字を整理するため作られたと言われる『干禄字書(かんろくじしょ)』の一部です。緑枠内を見ると「夏」という文字が上下に2種類書かれていますね。下側の文字が我々が日常的によく目にする「夏」の文字ですが、上側の文字をよく見ると「百+夊」と、下側の「夏」より一画少なく書かれています。また「夏」の文字の下には「上俗下正(上が俗字、下が正字)」という説明文が記されています。

同様に青枠の「覇」を見ると、やはり同様に「上が通字、下が正字」との説明文が添えられています(※正字…科挙の答案として認められる正式な字。『説文解字』に根拠を認められる字に限る。通字…役所内の文書や手紙などに使用しても差し支えない字。俗字…商売上の帳簿や薬の処方箋など、日常的な文書で使用される字)。

<画像は干禄字書 柳心堂 国立国会図書館蔵s | 朗文堂NEWS (robundo.com)より。色枠は筆者作>

これらを見ると、簡体字が制定される以前から一般大衆の間ではすでに「略字」を含めた異体字が複数用いられていたことがうかがえます。さらに画数の多い「正字(現在の繁体字とほぼ同義)」」のみが科挙の正答として認められることからも、「正字」は特別な身分の人間が扱える文字であり、階層により使用される文字に違いがあったことが読み取れます。

②「漢字の表音化」で中国の近代化を説いた毛沢東と魯迅

中国最後の王朝である清朝が倒れ、西欧列強を始めとした海外の文化を目の当たりにした中国は、「漢字」に対しある種の劣等感を抱き始めたといいます。そのことがよく表れているのが、文学者であり革命家でもあった魯迅(1881~1936)の以下の言葉です。

この四角い字〔漢字〕の弊害を伴った遺産のお蔭(かげ)で、我々の最大多数の人々は、すでに幾千年も文盲として殉難し、中国もこんなザマとなって、ほかの国ではすでに人工雨さえ作っているという時代に、我々はまだ雨乞いのため蛇を拝んだり、神迎えをしたりしている。もし我々がまだ生きて行くつもりならば、私は、漢字に我々の犠牲となって貰(もら)う外(ほか)はないと思う。(「漢字とラテン文化」松枝茂夫訳による(33))

『漢字と中国人』—文化史をよみとく— 大島正二 著/岩波新書 P192 P193より引用

その後中国は、日中戦争後の国共内戦(1946年6月に始まった国民党と共産党の内戦)を経て、1949年10月1日、共産党を率いた毛沢東により中華人民共和国の樹立が宣言されました。

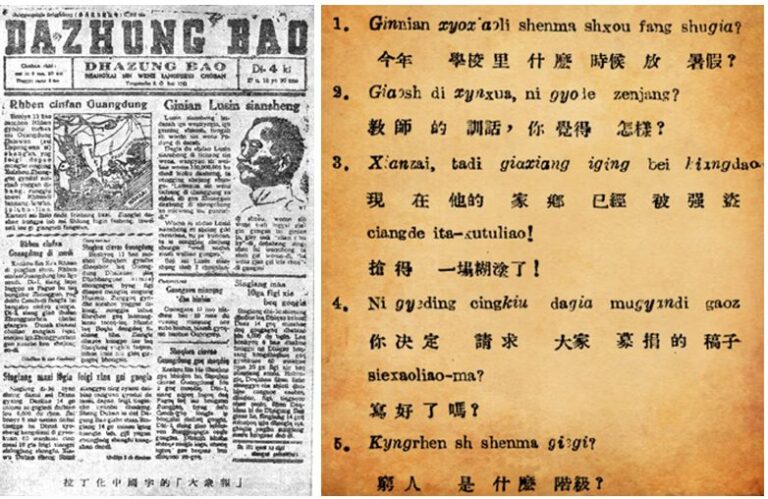

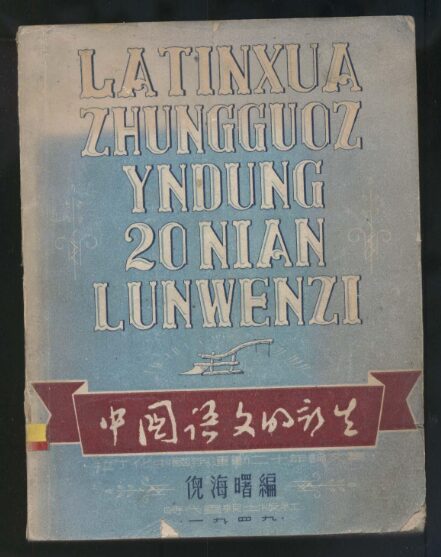

毛沢東は1940年に発表した「新民主主義論」で「文字はかならず一定の条件のもとに改革されねばならない」と述べ、最終的には「漢字撤廃」を目指すとした上で、ローマ字の使用を基本とする漢字の表音化運動を推進しました。そんな彼が1951年に述べたのが、以下の一文です。

「漢字の表音化には多くの準備が必要だが、表音化にさきだって漢字を簡略化して現在の役に立たせるとともに、さまざまな準備を積極的に進めなければならない」

『漢字と中国人』—文化史をよみとく— 大島正二 著/岩波新書 P193より引用

ここで勘のいいい方はお気づきかもしれませんが、今日我々が中国語学習の際目にする拼音(ピンイン:ローマ字を使用した表記)は、発音を書き表すために便宜的に書かれたものではなく、拼音こそ毛沢東が建国当初目指していた「ローマ字で表音化された完成形の中国語」そのものだったということになります。

↑タイトルに『拉丁化中国字运动20年论文集(ラテン化中国字運動20年論文集)』と書かれている

<画像は中国语文的新生‘拉丁化中国字运动二十年论文集’(倪海曙编辑,1949年3月初版-价格:200.0000元-se84199691-民国旧书-零售-7788收藏__收藏热线 (997788.com)より>

日本の「当用漢字」と中国の「簡体字」にみる「漢字廃止論」

現代の我々が「漢字撤廃」や「漢字のローマ字化」と聞くとかなり荒唐無稽に感じられるかもしれませんが、日本においても古くは江戸時代から「漢字廃止論」が唱えられていました。例えば江戸で蘭学を学んだ前島密による「漢字御廃止之議」(仮名国字論)、明治時代の「ローマ字国字論」、や、新たな国字を打ち立てようという「新国字論」などが挙げられます。

さらに第二次世界大戦終結後の日本ではGHQの提言を受けた「日本語の全面ローマ字表記化」や「全面かな表記化」の動きもあり、昭和21年11月16日には「漢字制限」を目的として策定された「当用漢字表」が官報に掲載されました。

しかしその後は紆余曲折の末、最終的に昭和56年3月23日に「漢字使用の目安」として「常用漢字表」が答申され「当用漢字表」の廃止が決定し、日本語表記は「簡略化、整理された漢字」に仮名遣いを併用する形に落ち着き、現在に至ります。

このように見てみると、現在我々が日本で使用している「常用漢字」と中国の「簡体字」が、共に「“漢字表音化”の通過点として漢字を簡略化した」点においては、共通していたことが分かります。

「繁体字圏」香港、マカオ、台湾の共通点とは

先に述べたように、簡体字が中国で使用されるようになったのは「中華人民共和国」が「国の近代化に漢字撤廃とローマ字による表音化が欠かせない」と考えたことが主な理由です。

そのため、中華人民共和国成立以前の1842年と1860年にそれぞれ英国領に割譲された香港島と九龍半島、1887年にポルトガル領となったマカオ、そして中華人民共和国成立後に中華民国政府が遷都した台湾では、中華人民共和国の行政権が及びませんでした。そのため、簡体字制定前に使用されていた繁体字が現代までそのまま使用されることとなったのです。

「注音符號」が台湾のみで使用されている理由

それでは同じ「繁体字圏」にあって、何故台湾だけ「注音符號」という独特の発音記号が使用されているのでしょうか。それには中華人民共和国の行政権が及ばなかったことに加え、台湾が持つ歴史的背景に関係があるようです。

<画像は(20+) Facebookより>

1911年に中華民国が成立すると、1913年新政府の教育部は「読音統一会」を招集し、新たな標準語の制定に乗り出しました。中国語の表音化の試みとしては、すでに清朝末期からローマ字や漢字の偏、旁を用いた文字、全く新しい記号を用いるなど様々な方法が示されていました。

そのひとつとして国学者の章炳麟(しょうへいりん)が、古い漢字の篆文(てんぶん)や籀文(ちゅうぶん)を独自の形に省略した文字を使用することを提案したのです。その文字は「紐文(ちゅうぶん)」と呼ばれる36の声母(中国語の母音)と「韻文」と呼ばれる12の韻母(中国語の子音)から成るものでした。

その後正式に字母(表音文字)を決定する際、章炳麟の弟子であり「読音統一会」の会員である馬裕藻(ばゆうそう)や朱希祖(しゅきそ)、教育部から派遣された周樹人(しゅうじゅじん/魯迅の本名)らの提案により、読音で暫定的に用いられていた38の字母をそのまま正式な字母として採用することとなり「注音字母」と呼ばれる表音文字となりました。

当時の中国は軍閥が割拠する政治の混乱期にあったため、この「注音字母」が交付されたのは「読音統一会」招集後から5年後の1918年11月のことでした。その後幾度かの改変を重ね、1930年に「注音符號」と名が改められ、中華民国の遷都と共に「注音符號」も台湾に渡ることとなったのです。それが今もなお、台湾で使用され、今日に至ります。

★★★★★

同じ「中国語」でも、簡体字と繁体字という異なる漢字、そして拼音と注音符號という異なる発音表記が存在する理由には、歴史的な経緯が深く関係していることが今回調べていく中で分かりました。漢字好きの私としては心底「あのとき中国語がローマ字化されなくてよかった!」と思いましたが、皆さんはどんな感想を抱かれましたか?

今回記事を書くにあたって、下記の書籍を参考に執筆しました。簡体字制定のさらに詳しい経緯や、注音符號の基となった紐文の詳細、そして中国の「簡体字、拼音の制定」が日本に及ぼした影響など、こちらの紙面に書ききれなかった情報がたくさんありますので、興味のある方はぜひ一度読んでみてください。

参考文献:①『中国語は不思議』「近くて遠い言語」の謎を解く 橋本陽介 著/新潮選書

②『漢字と中国人』—文化史をよみとく— 大島正二 著/岩波新書

③『戦後日本漢字史』 阿辻哲次 著/新潮選書

もりゆりえ

広島県東広島市出身。尾道市立大学美術学科卒業。高校時代に読んだ漫画「封神演義」をきっかけに中国語学習を開始。大学卒業後中国に渡り、浙江大学に10ヵ月間の語学留学(2005年〜2006年)をする。留学中に、「第二届中国国際動漫画節」に参加。現在はフリーランスの中日漫画翻訳者として活動中。趣味は中国のマンガアプリでマンガを読むこと。

もりゆりえさんの他の記事を見る関連記事

-

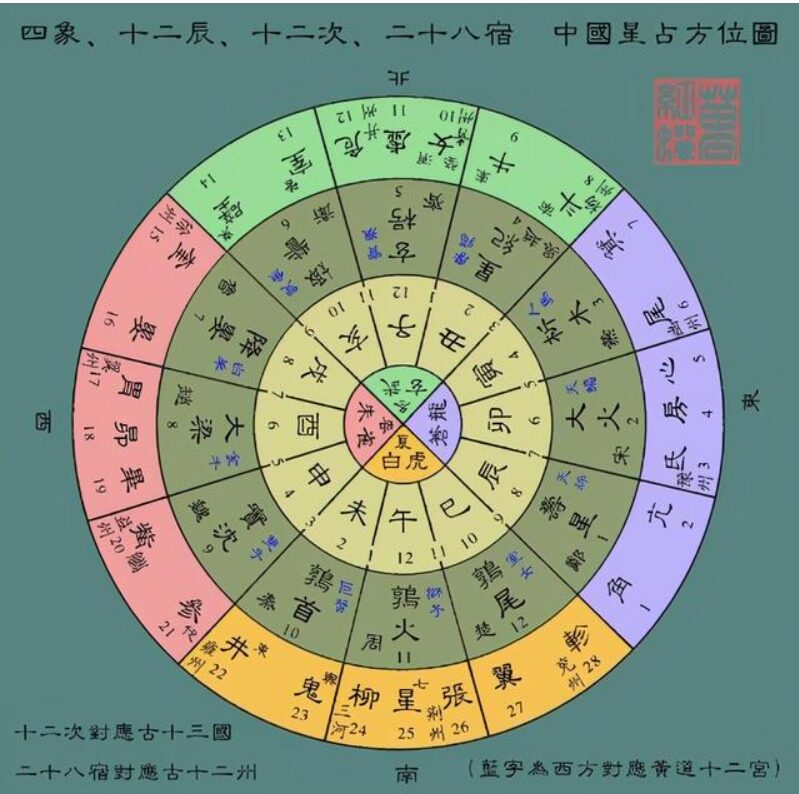

【中国語】干支と十二支の違いは?古代天文学の紀年法4種類もご紹介!

-

【食べて覚える中国語】“麻辣湯(マーラータン) ”で使う単語・会話・フレーズ50選

-

<中国映画考察 後編>『海洋天堂』に見る、日本の成人障害者支援問題の共通点

-

Xフォロワー200万人超【李老师不是你老师】とは?— 中国の検閲を越えて情報をつなぐ発信者の実像

-

中国語であの日本企業は何という?厳選60社を紹介

-

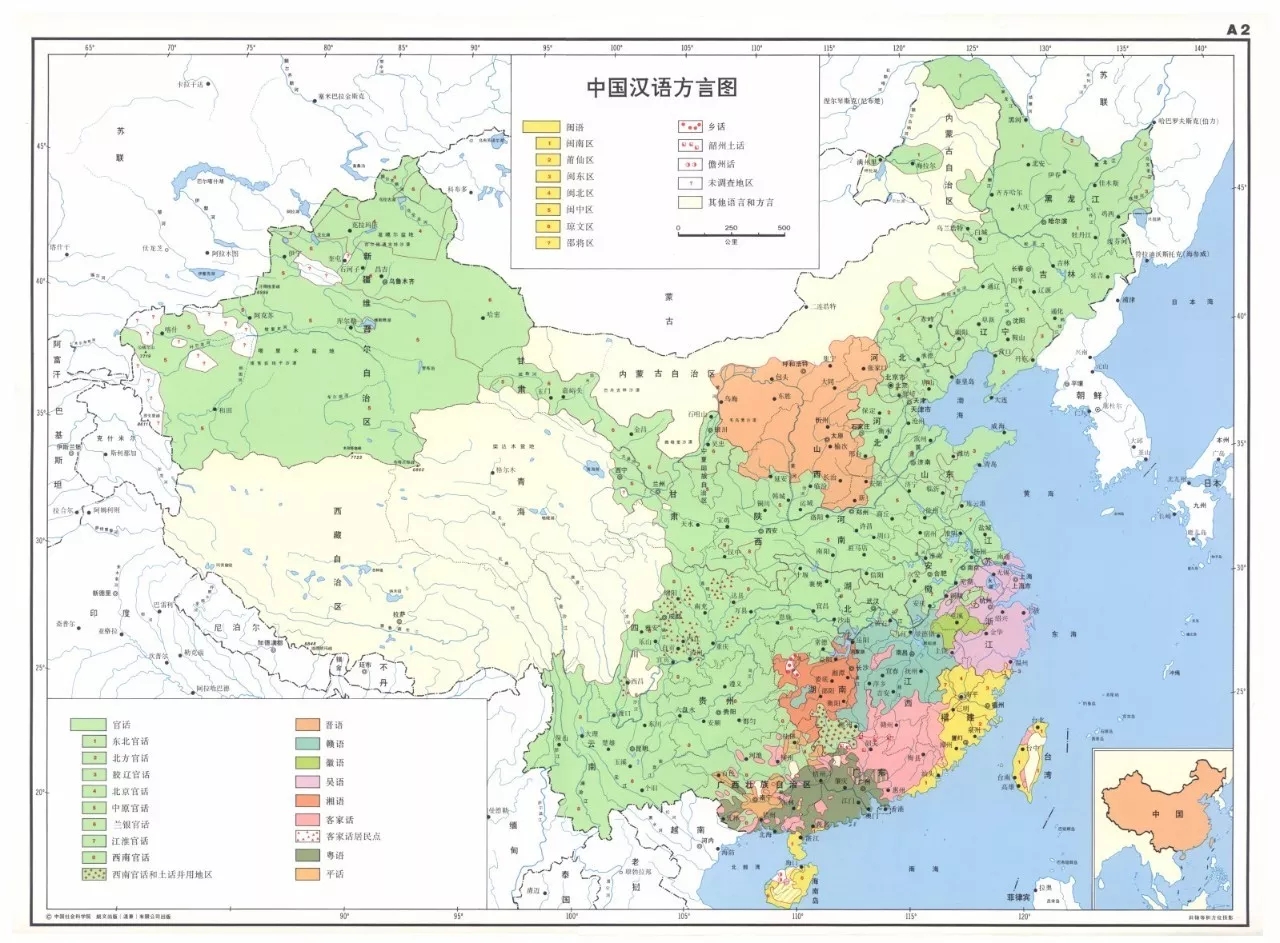

【中国語】漢語七大方言の特徴を4つの視点で解説

-

【中国語】「すごい!」「素晴らしい」は?【褒める表現 4種/50単語】をネイティブが徹底解説!

-

【2026年版】Weibo(微博)とRED(小紅書)のユーザー属性を徹底比較|中国SNSの使い分けを理解しよう

-

【中国語 ベビー・マタニティ用語】60選 ~基本用語からおむつブランドまで~

-

【中国語 野菜&果物 100選】~大根、きゅうり等品名からスーパーで買うときの注意点まで~