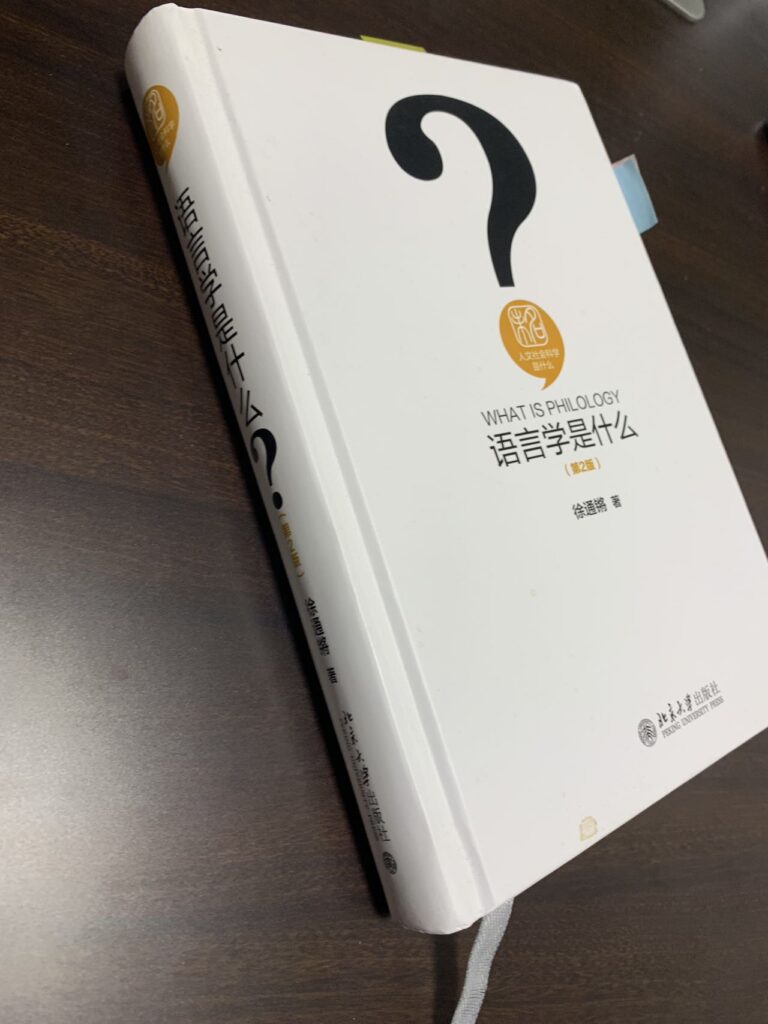

【中国語】徐通锵『语言学是什么(第2版)』 の要約:「字本位」とは何か?

tad

千葉県出身、東京育ち。貿易関係の会社で10数年ほど勤務後、5年の中華圏駐在経験を活かして独立。現在は、翻訳や通訳などを中心にフリーで活動中。趣味はゴルフ。好きな食べ物は麻辣香锅。東京外国語大学外国語学部中国語学科卒業。中国語検定準1級。HSK6級。

tadさんの他の記事を見る関連記事

-

【中国語の電話対応】シチュエーション別50パターン&数字の読み方

-

【中国語】“学”と“学习”の違いは?10例文で使い分けを理解

-

【ホテルで学ぶ中国語:探・泊・食の実践編】第3回「食」朝食ビュッフェメニュー100選

-

【中国語】歇後語(xiēhòuyǔ)=“かけことば・しゃれ言葉”とは何か?ネイティブが10選

-

【中国語 ベビー・マタニティ用語】60選 ~基本用語からおむつブランドまで~

-

中国語【天気】に関する単語69個&成語26個を紹介!会話文や古語の豆知識も

-

【中国語】空港で使う必須単語20選と会話パターン3選~チェックインから登場までの頻出ワードなど

-

【中国語】一覧表つき!「群衆」に用いる量詞“群”、“伙”、“堆”、“批”、“帮”の違いとは?

-

【中国語】「从〜到」と「离」はどちらも「〜まで」ではないのか?

-

中国語の動詞「打」その広すぎる使い方の紹介10選