【中国語】干支と十二支の違いは?古代天文学の紀年法4種類もご紹介!

こんにちは!中国語漫画翻訳者のもりゆりえです。今回は、中国文化と切っても切り離せない「中国語の干支と十二支」をテーマにお送りします。

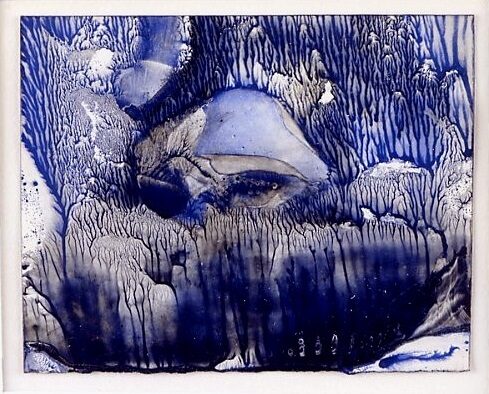

<トップ画像は古代天文基础知识——十二次与岁星纪年 (360doc.com)より>

目次

【中国語】「十二支」と「十二生肖纪年法」とは?

「十二支(shí èr zhī)」(もしくは「十二地支(shí èr dì zhī)」)とは、「年、月、日」などの暦や「時間」、「方角」などを表す12個の符号です。もともとそれらに動物の意味はありませんでしたが、民間では後漢(25年 ~220年)の頃から、覚えやすいようにそれぞれの符号に動物の名が充てられるようになったと言われています。

これら十二支のみを用いて年を表す方法は「十二生肖纪年法(shí’èr shēngxiào jìnián fǎ)」と呼ばれ、現在の中国のみならず日本を含むアジア諸国でも広く一般的に用いられています。

具体的な動物の種類は「子(鼠)」、「丑(牛)」、「寅(虎)」、「卯(兔)」、「辰(龙)」、「巳(蛇)」、「午(马)」、「未(羊)」、「申(猴)」、「酉(鸡)」、「戌(狗)」、「亥(猪)」ですが、「亥」が日本では「いのしし年」になるのに対し、中国では「ブタ年(猪)」となることに注意が必要です。

子(zǐ):ねずみ年(鼠:shǔ)

丑(chǒu):うし年(牛:niú)

寅(yín):とら年(虎:hǔ)

卯(mǎo):うさぎ年(兔:tù)

辰(chén):たつ年(龙:lóng)

巳(sì):へび年(蛇:shé)

午(wǔ):うま年(马:mǎ)

未(wèi):ひつじ年(羊:yáng)

申(shēn):さる(猴:hóu)

酉(yǒu):とり年(鸡:jī)

戌(xū):いぬ年(狗:gǒu)

亥(hài):いのしし年(猪:zhū)

日本では、これら十二支を使って「今年の干支は〇年だ」とか「私の干支は〇です」ということが多いので、どちらかと言えば「干支(えと)」の呼び名の方が、馴染みがあるかもしれません。

中国語で相手の干支を聞くときは、「属(shǔ)」を使い、以下のように表現します。

你属什么?:何年生まれですか?

我属狗。:戌年です。

【中国語】「干支(gān zhī)」と「干支(えと)」の違い

しかし「干支」と「十二支」は、実は同じものではありません。「干支」とは、正しくは「十二支」に「天干(tiān gān):日本語では十干(じっかん)」と呼ばれる「日を10ごとに順にまとめる符号(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)」を組み合わせたものを指します。

古代中国では、10日ごとに「一旬」と呼び、3つの旬(一旬、中旬、下旬)で「1か月」としていました。現在でも、月の半ばを「中旬」と言い表すことなどに、その名残を見ることができます。

「干支」の起源は非常に古く、殷墟から出土した甲骨文字で最もよく見られる文字は干支だと言われています。甲骨文字は紀元前1400年頃のものであるため、今から約3400年以上前にはすでに成立していたと推察されます。

「干支(gān zhī)」の正式名称は中国語で「天干地支(tiān gān dì zhī)」と呼ばれており、下記の60通りの組み合わせを60で一巡りする、日や年を表す符号として使用していました。

この干支を用いた紀年法は「干支纪年法(gān zhī jìnián fǎ)」と呼ばれ、後漢の章帝元和二年(西暦85年)から運用が開始されたと言われています(参考:科学网-[转载]金栋:“干支与阴阳五行”探源-聂广的博文 (sciencenet.cn))。干支紀年法が使用されるまでは、後述する「木星の公転周期を利用した“太岁纪年法”」が使用されていました。

01 甲子(jiǎ zǐ) 02 乙丑(yǐ chǒu) 03 丙寅(bǐng yín) 04 丁卯(dīng mǎo) 05 戊辰(wù chén)

06 己巳(jǐ sì) 07 庚午(gēng wǔ) 08 辛未(xīn wèi) 09 壬申(rén shēn) 10 癸酉(guǐ yǒu)

11 甲戌(jiǎ xū) 12 乙亥(yǐ hài) 13 丙子(bǐng zǐ) 14 丁丑(dīng chǒu) 15 戊寅(wù yín)

16 己卯(jǐ mǎo) 17 庚辰(gēng chén) 18 辛巳(xīn sì) 19 壬午(rén wǔ) 20 癸未(guǐ wèi)

21 甲申(jiǎ shēn) 22 乙酉(yǐ yǒu) 23 丙戌(bǐng xū) 24 丁亥(dīng hài) 25 戊子(wù zǐ)

26 己丑(jǐ chǒu) 27 庚寅(gēng yín) 28 辛卯(xīn mǎo) 29 壬辰(rén chén) 30 癸巳(guǐ sì)

31 甲午(jiǎ wǔ) 32 乙未(yǐ wèi) 33 丙申(bǐng shēn) 34 丁酉(dīng yǒu) 35 戊戌(wù xū)

36 己亥(jǐ hài) 37 庚子(gēng zǐ) 38 辛丑(xīn chǒu) 39 壬寅(rén yín) 40 癸卯(guǐ mǎo)

41 甲辰(jiǎ chén) 42 乙巳(yǐ sì) 43 丙午(bǐng wǔ) 44 丁未(dīng wèi) 45 戊申(wù shēn)

46 己酉(jǐ yǒu) 47 庚戌(gēng xū) 48 辛亥(xīn hài) 49 壬子(rén zǐ) 50 癸丑(guǐ chǒu)

51 甲寅(jiǎ yín) 52 乙卯(yǐ mǎo) 53 丙辰(bǐng chén) 54 丁巳(dīng sì) 55 戊午(wù wǔ)

56 己未(jǐ wèi) 57 庚申(gēng shēn) 58 辛酉(xīn yǒu) 59 壬戌(rén xū) 60 癸亥(guǐ hài)

「干支」が由来となった表現や思想

例えば、近代中国史に登場する「辛亥革命」(清朝を倒し中華民国政府が誕生するきっかけとなった出来事)は、革命が勃発した1911年(宣統3年)の干支が「辛亥」だったことに由来しています。

現代日本でも、年干支が由来となっている表現が見受けられます。例えば「甲子園」は甲子園球場が完成した1924(大正13)年の十干が「甲」、十二支が「子」と、六十干の最初である「甲子(きのえね)」で、縁起の良い年であったことからつけられた名前だと言われています(参考:甲子園秘話|阪神甲子園球場100周年記念サイト (hanshin.co.jp))。

さらに、この「天干地支」は、単に時を表す符号としての役割以外に、思想や吉凶を占う際にも利用されるようになりました。その一例として「甲子革令(かっしかくれい)」と呼ばれる思想があります。

「甲子革令」とは、60年に一度巡ってくる「甲子(きのえね)」の年を「政治上の変革が起こる年」とする思想で、飛鳥時代の日本にも導入されました。604年の聖徳太子による「憲法十七条」や「冠位十二階」の制定を皮切りに、以降日本史では964年(康保1)から1564年(永禄7)を除く幕末まで、甲子の年にあらかじめ改元や天皇の即位などを執り行うことで、厄災を避けようとしてきたと言われています。

<2024年6月のカレンダー。各日にそれぞれ、六十干が記されている(上図)。月の六十干も書かれているが、現在では吉凶を占うために使用されることが多い。画像は西暦2024年6月の干支カレンダー [節月適用]|便利ジャパン (benri.jp)より一部抜粋>

【中国語】「“十二”支」の由来は?

ところで「十二支」の「十二」や「十干」の「十」という数字は、一体どこから来たのでしょうか?両者のハッキリとした起源については、実は現在でもよく分かっていないようです。

しかし古代中国の人々が夜空に浮かぶ星の運行をもとに「十二」という数字を導き出し、実際に利用していたことは記録に残されています。現在は数字を用いた西暦で年を数えていますが、かつては任意の星が天球のどこにあるかを記すことで、年や月を区別していました。

時代によって、後述する「纪年法」で使用される基準線の位置の変更、数か月ズレた月の名称の運用、「十二辰」に一時的に異なる名称が与えられたことなど、若干の変更も見られますが、ここでは現代の中国で主に用いられている「干支紀年法」のベースになった、「中国古代天文学」を基に作られた3つの紀年法(年を数えたり、記録したりする方法)と、それらがどのように暦の作成に用いられたのかをご紹介します。

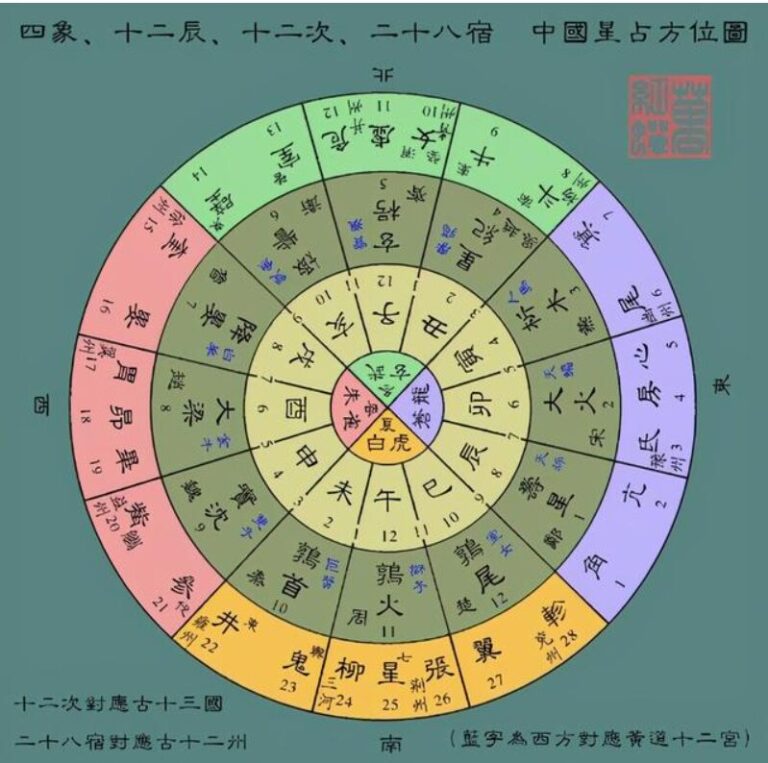

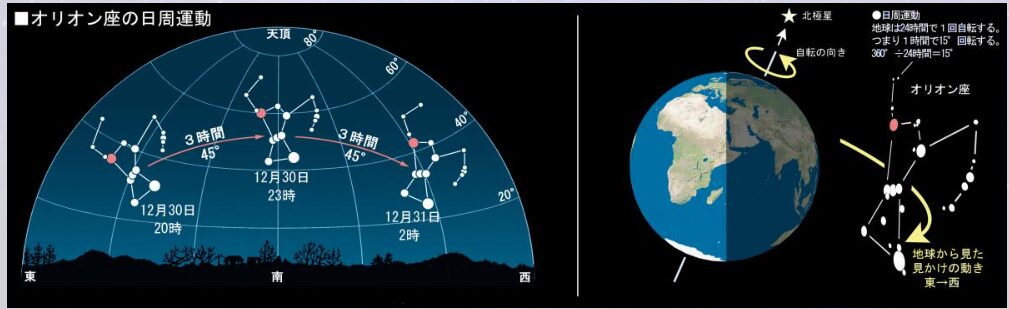

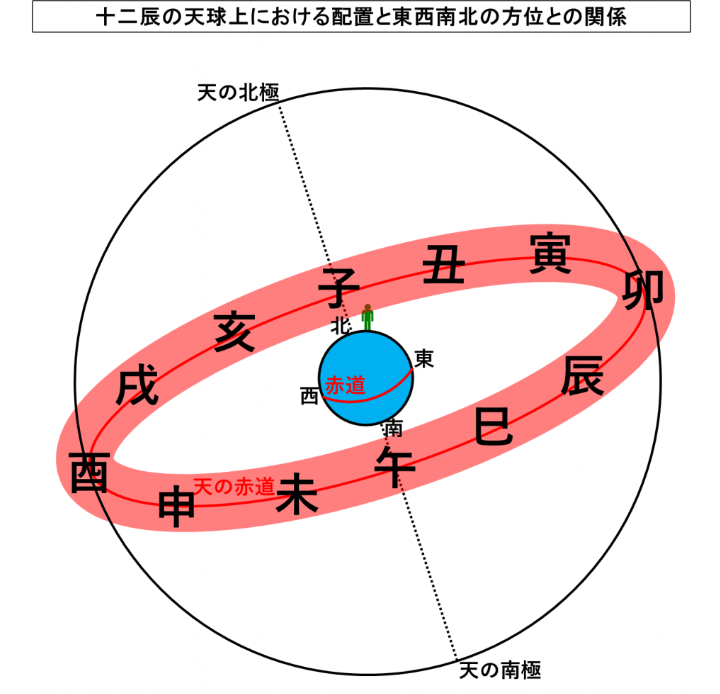

天球の座標を12分割した「十二辰」

古代の中国の人々は東から西に向かって天球を12等分したものを、夜空に浮かぶ五星(肉眼で確認できる、水星、金星、火星、木星、土星のこと)の運行の座標とし、それぞれに「寅 卯 辰 巳 牛 未 申 酉 戌 亥 子 丑」の十二支を用いて表しました。この天体の東から西に向かう動きは、地球の自転により起こる「見かけ上の天体の動き」(日周運動)を表しています(下図参照)。

この天球の座標は「十二辰」と呼ばれ、五星がどこの座標にいるかを手掛かりに、時間や季節を把握していました。一説によれば、この「十二辰」は「干支」と共に紀元前1500年ごろに成立したと考えられており、「バビロニア天文学」に起源を求めることができると言われています(参考:narike.pdf (nao.ac.jp)3-10項)。

<画像は【コラム】星は東から西へと動く | 特集/コラム | 【公式】豊田の星空観察 (tourismtoyota.jp)より>

<画像は十二辰とは何か?天球上における十二辰の具体的な配置と太陽や月や星など天体の総称としての「辰」という漢字の意味 | TANTANの雑学と哲学の小部屋 (information-station.xyz)より>

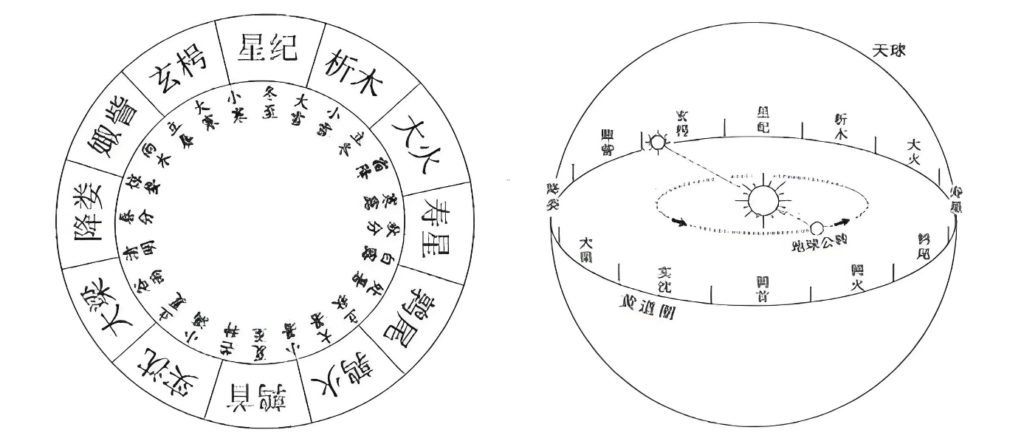

木星の公転周期(12年)を用いた「十二次」と「岁星纪年法」

されにそれら五星の動きを観察する中で古代中国の人々は、木星が黄道上の12星座を西から東へ毎年1つずつ移動しているように見えることに気が付きました。これは木星が太陽の周りを12年かけて公転することによるものです(下図右側参照)。

その天球を西から十二等分したものを「十二次」と呼び、それぞれの座標に「星纪(xīng jì)」、「玄枵(xuán xiāo)」、「娵訾(jū zī)」、「降娄(jiàng lóu)」、「大梁(dà liáng)」、「实沈(shí shěn)」、「鹑首(chún shǒu)」、「鹑火(chún huǒ)」、「鹑尾(chún wěi)」、「寿星(shòu xing)」、「大火(dà huǒ)」、「析木(xī mù)」と名付けました(下図左参照)。

この「十二次」を用いた観測法は、戦国時代(紀元前770年頃~紀元前221年頃)の中頃に始まったと考えられており、「岁星纪年法(suìxīng jìnián fǎ)」と呼ばれています。具体的な年の表し方としては、例えば「岁在星纪(訳:木星は星紀に位置する)」のように記されていました。

<画像は十二分野:在天成象,在地成形_星次 (sohu.com)より>

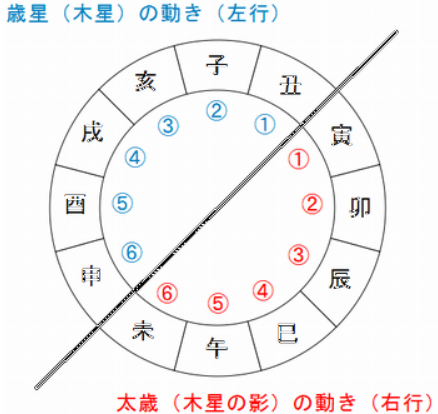

仮想天体「太岁」を用いた「太岁纪年法」

しかしここで、紀念法を運用する上での問題が生じます。

先に挙げた「十二辰」が、東から西への五星の動きで天球を12等分したことに対し、木星を用いた「岁星纪年法」は西から東に運行するため、十二辰とは動きが逆となるのです。そのような運用上の不便さを解消するため、寅と未の位置を結ぶ線を中心として、木星の鏡像である仮想の天体「太岁(tàisuì)」を設定することで、十二辰の五星の動きと一致させました。

この「太岁」を用いた運用法を「太岁纪年法(tàisuì jìnián fǎ)」といい、年を表す際は、例えば「太岁在寅(訳:太歳は寅に位置する)」のように用いられていたようです。

<画像は荘子と進化論 その200。 | 人生朝露 – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)より>

「十二支/干支」で読む、農作業の時期と国家の盛衰

これら「十二辰」や「岁星纪年法」、「太岁纪年法」の変遷を見てみると、中国の人々が星の運行の法則を利用、応用して、年や月日、時間などの計測に用いていたことが分かります。そしてその「時」の運用の符号として欠かせなかったのが、「十二支」や「干支」であったと言えるでしょう。「十二支」や「干支」を用いて季節の移り変わりを正確に把握することは、種まきや収穫などの農作業に最も適したタイミングを予測するためには、必要不可欠でした。

その象徴的なエピソードのひとつとして、中国の「天子」に与えられたという「朔(shuò)」の把握と告知という役割があります。

「朔」とは「新月の日」のことで、かつて中国では、この日を1か月の始まりの日と定めて暦を運用していました。このように朔望月(地球と太陽とを結ぶ線を基準に月が地球を1周する時間)を基準とする暦を「阴历(yīnlì)」や「农历(nónglì)」(日本語では「旧暦」)といい、時の太子にはそれを民に告げる役割があったと言われています。

万が一「朔」を見誤ると、以降の月日の運行が狂い適切な農作業のタイミングを逃すなどの悪影響を与えてしまう可能性もゼロではありません。そのため天体の動きを正確に把握することは、時の権力者にとって非常に重要な仕事であったと言えるでしょう。

このように重大な天体の動きを示す符号である「十二支」や「干支(天干地支)に、やがてある種の吉凶の予兆や象徴(例:六十干の最初である甲子を「政治上の変革が起こる年」と見なす等)を見出すようになり、それが星の動きを基に国家盛衰や人間の運勢を読む「占術」にも応用されるようになりました。

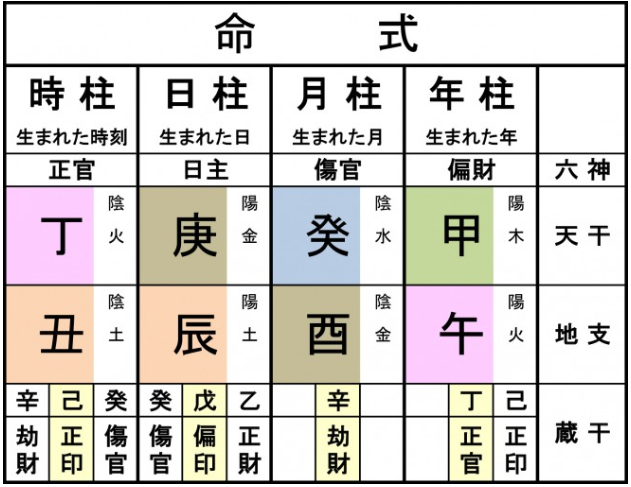

現在でも「四柱推命」などの中国の占星術では、対象者の生年月日の星の並びを用いて、その人の性格や運勢を占っており、この星の並びを表す符号として、「十二支」や「干支」が使われています。

<画像は四柱推命鑑定|風水建築専門 風水建築ラボ|正統古典風水の叡智と現代の建築技術を融合させた風水建築をご提案いたします (hatakenaka.co.jp)より>

【中国語】「12か月」を表す十二支

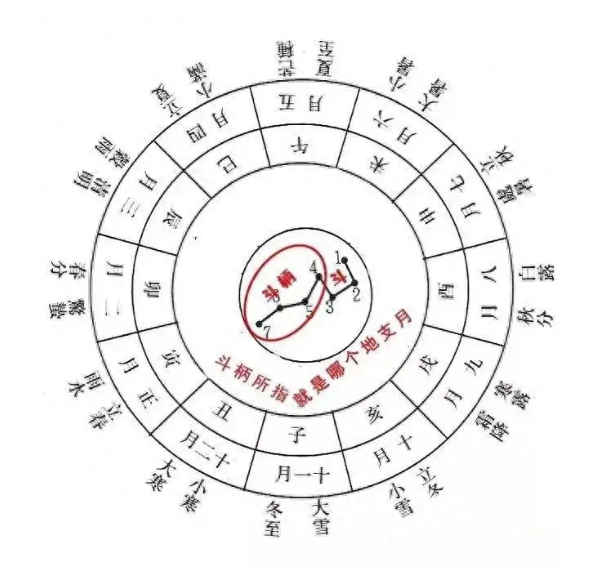

<画像は科学网-[转载]金栋:“干支与阴阳五行”探源-聂广的博文 (sciencenet.cn)より>

1年の各月の呼び名は、年や日に「天干地支(六十干)」が用いられるのとは異なり、斗柄(北斗七星のひしゃくの柄の部分。大熊座のイプシロン・ゼータ・エータの三星にあたる)の位置が、先述した「十二辰」のどの座標にあるかによって決められました(上図参照)。

それぞれの月に対応する呼び名は、以下の通りです。

正月:寅月(yín yuè)

二月:卯月(mǎo yuè)

三月:辰月(chén yuè)

四月:巳月(sì yuè)

五月:牛月(niú yuè)

六月:未月(wèi yuè)

七月:申月(shēn yuè)

八月:酉月(yǒu yuè)

九月:戌月(xū yuè)

十月:亥月(hài yuè)

十一月:子月(zǐ yuè)

十二月:丑月(chǒu yuè)

【中国語】「時間」を表す十二支

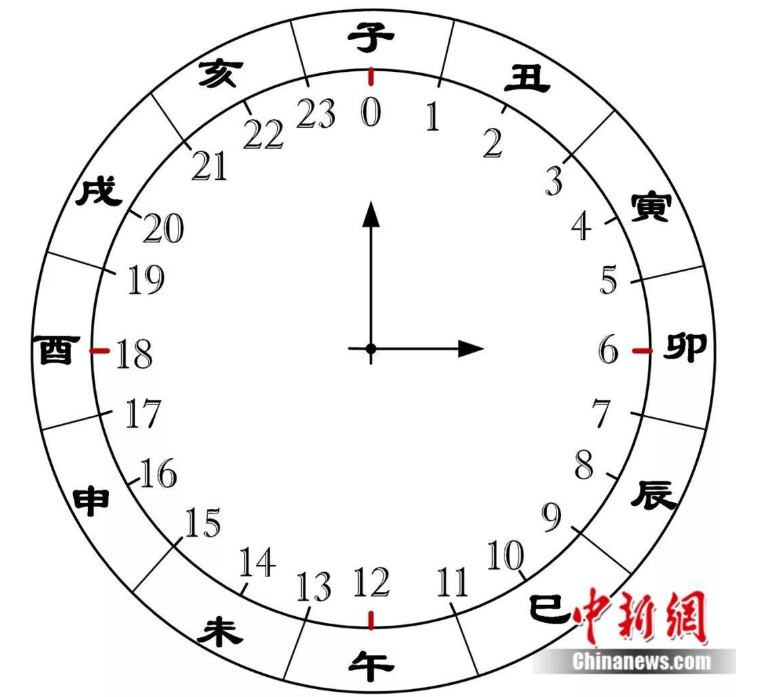

<画像は考研十二时辰:还记得你当年被考试支配的恐惧吗? (iqilu.com)より>

清朝末期から中華人民共和国成立まで使用されていた時間の表現にも、十二支が使われていました。日本でも江戸時代までは同様の方法である「十二時辰」が使われていたようです(中国語の「時間」の表現について、詳しくはこちら)。

时辰(shí chen):1日を12で分けた1等分の時間。現在の2時間分の長さに相当する。「~の刻(こく)」で言い表される。

子时(zǐ shí):子(ね)の刻(現在の深夜11時~1時)。

丑时(chǒu shí):丑(うし)の刻(現在の深夜1時~3時)。

寅时(yín shí):寅(とら)の刻(現在の深夜3時~早朝5時)。

卯时(mǎo shí):卯(う)の刻(現在の早朝5時~午前7時)。

辰时(chén shí):辰(たつ)の刻(現在の午前7時~9時)。

巳时(sì shí):巳(み)の刻(現在の午前9時~11時)。

午时(wǔ shí):午(うま)の刻(現在の午前11時~午後1時)。

未时(wèi shí):未(ひつじ)の刻(現在の午後1時~午後3時)。

申时(shēn shí):申(さる)の刻(現在の午後3時~午後5時)。

酉时(yǒu shí):酉(とり)の刻(現在の午後5時~午後7時)。

戌时(xū shí):戌(いぬ)の刻(現在の午後7時~午後9時)。

亥时(hài shí):亥(い)の刻(現在の午後9時~深夜11時)。

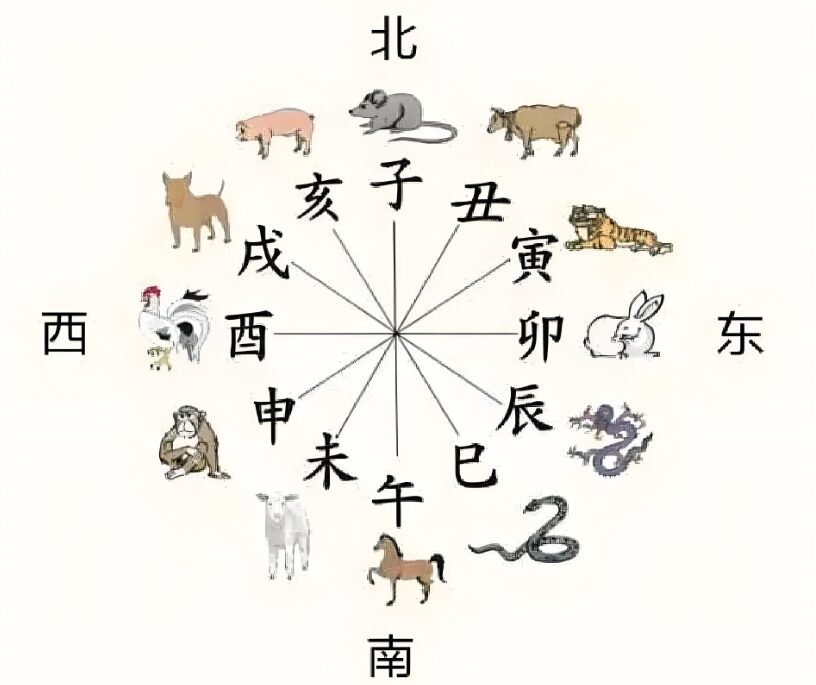

【中国語】「方角」を表す十二支

<画像は地支对应属相方位 (baidu.com)より>

先にご紹介した、天球を東から西(時計回り)に12等分した「十二辰」と同様に、それぞれの方角に十二支を配しました。具体的には以下の通りです。

北:子

東北:丑、寅

東:卯

東北:辰、巳

南:午

西南:未、申

西:酉

西北:戌、亥

現在でも「十二支」を用いた方角の表現として、「子午线(zǐwǔxiàn)/子午圈(zǐwǔquān):子午線(しごせん:北と南を結ぶ線)」や「卯酉圈(mǎo yǒu quān):卯酉線(ぼうゆうせん:東西を結ぶ線)」という呼び名が使用されています。

★★★

いかがでしたか?「十二支」や「干支」を調べる中で、それらが古くから中国の人々の生活や文化に非常に深く密着し、思想に影響を与えたものであることが分かりました。また私と同様に、紀元前1400年~1500年という遥か昔に、天体の動きに法則を見出し暦に運用した、先人たちの鋭い観察眼に驚いた方も少なくないのではないでしょうか。

今回の記事を執筆するにあたって、主に以下の資料を参考にしました。「十二支」や「干支」、またはそれらに関わる「中国古代天文学」にご興味のある方は、ぜひ下記の資料を見てみてください。

参考資料:『郭沫若の十二支起源研究—バビロニア天文学の影響を受けて成立した—』

参考書籍:『古代汉语常识』 王力 著/中華書局(p183~191:十二「中国古代的历法」)

もりゆりえ

広島県東広島市出身。尾道市立大学美術学科卒業。高校時代に読んだ漫画「封神演義」をきっかけに中国語学習を開始。大学卒業後中国に渡り、浙江大学に10ヵ月間の語学留学(2005年〜2006年)をする。留学中に、「第二届中国国際動漫画節」に参加。現在はフリーランスの中日漫画翻訳者として活動中。趣味は中国のマンガアプリでマンガを読むこと。

もりゆりえさんの他の記事を見る関連記事

-

【中国の年間行事で学ぶ中国語】(22)番外編〜「盧溝橋事件記念日(7月7日)」と「南京大虐殺犠牲者国家追悼日(12月13日)」〜

-

「中文」と「汉语」の違いとは?意味・使い方・学術的な区別を徹底解説

-

中国語の「梗」とは?意味・由来・使い方・例文まとめ【中国ネット文化】

-

【中国語の名言10選】老子、孔子、李白、杜甫、魯迅など歴史に残る著名人10人から厳選

-

中国語で【髪型】を学ぼう!基本表現から細かく希望を伝える実用フレーズ集

-

【中国の年間行事で学ぶ中国語】(17)重陽節(ちょうようせつ編)

-

反切(はんせつ)とは?意味・仕組み・そして中国語学習への活かし方【完全ガイド】

-

【中国語】「做饭」と「做菜」の違いと使い分け!

-

【決定版】中国語のネット用語大全|Bilibiliで実際に使える50例文・ピンインつきでリアルな中国語センスを身につける

-

中国ビジネスの助けに!酒にまつわる中国語【成語と俗語】5選