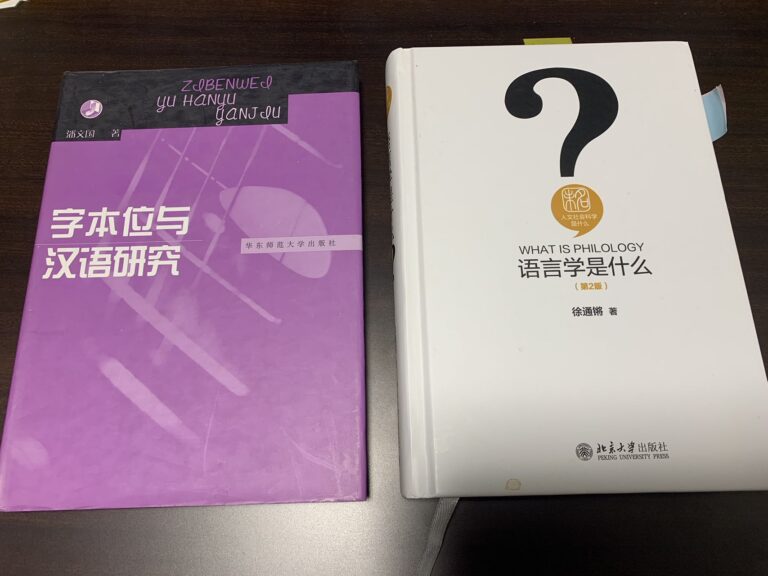

【中国語】「字本位」(zì běn wèi)とは?謎に包まれた理論を解説

tad

千葉県出身、東京育ち。貿易関係の会社で10数年ほど勤務後、5年の中華圏駐在経験を活かして独立。現在は、翻訳や通訳などを中心にフリーで活動中。趣味はゴルフ。好きな食べ物は麻辣香锅。東京外国語大学外国語学部中国語学科卒業。中国語検定準1級。HSK6級。

tadさんの他の記事を見る関連記事

-

🎓 中国留学・滞在に役立つ!新学期に覚えたいキャンパスライフ中国語用語60選

-

【中国の年間行事で学ぶ中国語】(13)行政区記念日(ぎょうせいくきねんび編)

-

【中国語】文末の“的”は何なのか?強調?

-

中国語【株式投資・金融用語】52単語(例文付き)を投資経験者が厳選!

-

【中国語】修飾は前から【連用修飾(状語)】?後ろから【補語】?でどう違う?

-

【完全保存版】中国語の「反語」徹底解説|意味・文法・使い方・ピンイン付き例文25選!

-

【中国語】“是…的”構文は何を強調?5つのFAQで徹底解説

-

【中国語で“しかし”】逆接を表す接続詞<但是,但,不过,却,可是,可,然而>使い分けや5段階の程度を解説!

-

【中国語】“はかる”は何という?<量る・測る・計る>11選

-

【実践会話付き】中国語で肉を買う!基本の部位からスーパーで使うフレーズまで必要単語60選